被爆80周年特別国際シンポジウムでヒロシマの位置付けや役割を議論しました

アメリカで広く被爆体験証言活動に従事された谷本清(たにもと きよし)氏は、「世界平和に永遠に貢献する方法が、われら自らの被爆体験から展開されなければならぬ。」という決意を表明されました。

その一方で、「われわれは充分なエモーショナル・アッピール(心情的訴え)は持っているものの、それを力強く打ち出す思想的理念を未だ持ち合わせていない。」という問題意識も示されています。

「人道イニシアティブ」は、まさに谷本氏が指摘された「思想的理念」に該当するものと考えられます。 これは、国家安全保障や核抑止の議論を超えて、「核兵器が人類を滅ぼしかねないことを理由に、その廃絶の必然性を訴える」理念であり、180を超える国家からの是認を受け、2021年発効の核兵器禁止条約(TPNW)の最大の根拠となっています。

8月6日、ヒロシマの被爆体験に基づき、「人道イニシアティブ」の根拠となっている「壊滅的な人道的結末」に具体的な内実を与えるとともに、「人道イニシアティブ」を力強く支えていくことを広く発信するために、被爆者や世界の第一人者の方々にお集まりいただき、被爆80周年特別国際シンポジウムを開催しました。

当日は、平和記念式典に参列した各国駐日大使等(27か国40名)や、平和首長会議総会参加都市の首長、国際未来会議参加者等将来の活躍が期待される若い世代など約200名が参加しました。

「(避難)途中で多くの被爆者が列をなして逃げていくのに会いました。

みんな両手が前にぶら下がっていて、服もぶら下がって、裸同然の人もいました。

上半身にガラスの破片が突き刺さったり、皮膚が全部めくれてしまった男性や、眼球が飛び出して、全身血だらけの女性もいました。

内臓が破裂した死体が転がっており、大火傷を負った母親と赤ん坊も道端に転がっていました。

赤ん坊はギャーギャー泣いており、その泣き 声が今も私の耳から離れません。

馬は全身焼けて、首を水槽の中に突っ込んで死んでいました。

生き地獄という言葉がありますが、私たちが体験したあの被爆の状況が、まさに生き地獄であったと思います。」(高橋氏)

「(避難)途中で多くの被爆者が列をなして逃げていくのに会いました。

みんな両手が前にぶら下がっていて、服もぶら下がって、裸同然の人もいました。

上半身にガラスの破片が突き刺さったり、皮膚が全部めくれてしまった男性や、眼球が飛び出して、全身血だらけの女性もいました。

内臓が破裂した死体が転がっており、大火傷を負った母親と赤ん坊も道端に転がっていました。

赤ん坊はギャーギャー泣いており、その泣き 声が今も私の耳から離れません。

馬は全身焼けて、首を水槽の中に突っ込んで死んでいました。

生き地獄という言葉がありますが、私たちが体験したあの被爆の状況が、まさに生き地獄であったと思います。」(高橋氏)

「爆心地からお化けのような人たちがやってきました。

両手を前に差し出して、焼けた皮は剥がれ、爪のところで止まって、ボロ布が垂れ下がっているように見えました。

着ている服は吹き飛ばされたのか、焼かれたのか、丸裸です。

顔は風船のようにふくれ、唇はめくれ、頭から体中から血を流して、ヨタヨタと人の後ろに付いて並んでくる姿は、お化けの行列のようでした。

「爆心地からお化けのような人たちがやってきました。

両手を前に差し出して、焼けた皮は剥がれ、爪のところで止まって、ボロ布が垂れ下がっているように見えました。

着ている服は吹き飛ばされたのか、焼かれたのか、丸裸です。

顔は風船のようにふくれ、唇はめくれ、頭から体中から血を流して、ヨタヨタと人の後ろに付いて並んでくる姿は、お化けの行列のようでした。

中学生の男の子が、自分のちぎれた腕を持って私の方にやって来て、目の前で死んでしまいました。

その時の男の子の怖い、悲しそうな顔は、今も忘れることはありません。

死んだ赤ちゃんを抱いたお母さんが何かわからないことを叫びながら、グルグル回っていました。

気が狂っています。

そんな無残な姿をした人がぞくぞくやって来ます。

どれも人間の姿ではありませんでした。

中学生の男の子が、自分のちぎれた腕を持って私の方にやって来て、目の前で死んでしまいました。

その時の男の子の怖い、悲しそうな顔は、今も忘れることはありません。

死んだ赤ちゃんを抱いたお母さんが何かわからないことを叫びながら、グルグル回っていました。

気が狂っています。

そんな無残な姿をした人がぞくぞくやって来ます。

どれも人間の姿ではありませんでした。

…街の中は死体でいっぱいでした。 死体を踏まないように歩くんですが、皮をぶら下げたまま死んでいるので、仕方なくヌルヌルとした皮を踏んだことをはっきり覚えています。 今もあの感触を忘れることはありません。 道には、目が飛び出ている人、内蔵の流れている人、肉片が転がっていたり、血の匂いやら、それはそれは地獄です。」(梶本氏)

「御幸橋の西詰めには警察の派出所があって、二人の警官が、火傷した人に食用油を塗っていました。 そこにいる人のほとんどが、中学1年生、2年生の子どもたちなのです。 彼らは建物疎開中に外でまともに熱線を受けたのです。 体のいたるところ、背中、顔、肩、腕にボールのような火ぶくれが出来ていました。 それが破れて、皮膚がボロ布のようにぶら下がっていました。 中には、裸足で火の上を走ったのでしょう。 足の裏まで焼けている子もいました。

…なかなかシャッターをきれませんでした。 20分ほど躊躇(ちゅうちょ)しましたが、ようやく1枚写して、4~5メートル近づいて2枚目を撮りました。 今でもはっきり、あの地獄を覚えています。」(松重氏)

「戸板に寝ている父の姿は、生きている人とは思えませんでした。

顔は大きく腫れ上がって、着ているものは焼かれて体中が真っ黒に光っていました。

声を聞いて初めて父だと分かりました。

薬は何もなく、キュウリやジャガイモをすりおろして湿布代わりにしました。

体が焼けて暑いからすぐ乾きました。

触ったらズルッと黒いところがむけて、下から赤みが出ました。

表面だけでなく、内部まで火傷をしていました。

「戸板に寝ている父の姿は、生きている人とは思えませんでした。

顔は大きく腫れ上がって、着ているものは焼かれて体中が真っ黒に光っていました。

声を聞いて初めて父だと分かりました。

薬は何もなく、キュウリやジャガイモをすりおろして湿布代わりにしました。

体が焼けて暑いからすぐ乾きました。

触ったらズルッと黒いところがむけて、下から赤みが出ました。

表面だけでなく、内部まで火傷をしていました。

…父は、行方不明の母と幼い私たちのことを心配しながら、8月8日の夜に息を引き取りました。」(笠岡氏)

「(潰れた建物の下からなんとか外に出ると)広島の街はぺちゃんこに潰れていました。 あれほど熱かった太陽もありません。 暗くて、静かで、魚が腐ったような異様な匂いがしていました。 (建物の下から)出てきた友達が5、6人いましたが、髪は逆立ち、体中が真っ黒で、頭から血を流している者、腕の肉がちぎれて皮がぶら下がっている者、足の肉が取れて骨が見えている者。 白いユニフォームは、血で染まっていました。 みんな半狂乱でした。 私の下敷きになっていた友達が一番ひどい怪我で、腕がブラブラ、皮一枚で繋(つな)がって、骨が見えて、それはかわいそうで見るのが怖いようでした。」(梶本氏)

「(8月6日は)休んで家におりました。 (原爆が投下された瞬間、)窓の外が一面真っ赤に、いや、日の出の太陽にオレンジ色を混ぜたように綺麗(きれい)な色でした。 その瞬間です。 ドーンと大きな音がしたと同時に、ガラスが割れて粉々になった破片が私の方に飛んできたんです。 爆風のものすごい圧力で後ろに押されて、一瞬私は気を失いました。 …じっとしているわけにもいかんから、外に出ました。 火が付いた家が傾き、屋根瓦も壁土も散乱していました。」(笠岡氏)

「実は、私今6番目のがんを患っているんです。

最初のがんを患ったのは1984年、私が50を過ぎた年代。

この時最初の右の腎臓がんを患って、後いくつものがんを患って、生死の境を過ごしてきたんだけれども、医師がおっしゃいました、新井さんは典型的な放射線を原因とする多発性がんの患者でありますと。

今、再び腎臓がんを患っていますが、これはもう手の打ちようがない。

そして、ステージはもちろん4。

これが私の現在の宿命です。

ということは、全て80年前の広島原爆の影響というのは、80年前に終わったのではなくて、現在も日本中にいる被爆者全員に、何がしかの私のような影響を及ぼしているということを、今の私は生き証人としてそれを証明することになるんだと。」(新井氏)

「実は、私今6番目のがんを患っているんです。

最初のがんを患ったのは1984年、私が50を過ぎた年代。

この時最初の右の腎臓がんを患って、後いくつものがんを患って、生死の境を過ごしてきたんだけれども、医師がおっしゃいました、新井さんは典型的な放射線を原因とする多発性がんの患者でありますと。

今、再び腎臓がんを患っていますが、これはもう手の打ちようがない。

そして、ステージはもちろん4。

これが私の現在の宿命です。

ということは、全て80年前の広島原爆の影響というのは、80年前に終わったのではなくて、現在も日本中にいる被爆者全員に、何がしかの私のような影響を及ぼしているということを、今の私は生き証人としてそれを証明することになるんだと。」(新井氏)

「矢賀駅のプラットホームに降りたとたん、動物を焼いたような、腐ったようなすごい悪臭が漂っていました。

目や鼻を刺すようで息が詰まりそうでした。

ようやく慣れて、目を開けてびっくりしました。

昨日までそこにあった広島の街が、沢山の家が、きれいに消えてないんです。

あちらこちらでまだ煙がくすぶっていました。」(河野氏)

「矢賀駅のプラットホームに降りたとたん、動物を焼いたような、腐ったようなすごい悪臭が漂っていました。

目や鼻を刺すようで息が詰まりそうでした。

ようやく慣れて、目を開けてびっくりしました。

昨日までそこにあった広島の街が、沢山の家が、きれいに消えてないんです。

あちらこちらでまだ煙がくすぶっていました。」(河野氏)

「市内に入ると、そこらじゅう死体がいっぱい転がっているんです。 熱線に焼かれた人間の体は、茶褐色になって、大きく膨らんでいます。 男か女かもわかりません。 目玉が流れてゼリーのようになっていました。 舌が三角で飛び出して、角になっています。 内臓が破れて、卵焼きのような色をしています。 脳みそも流れていました。 私の一生で一番怖かった記憶です。」(河野氏)

「日本赤十字病院は、爆風で窓がみんな吹き飛んで、大変なことになっていました。 あちらこちらから、血まみれの人が沢山運ばれてきます。 そして、植え込みにも、玄関にも、廊下にも、寝かされているんです。 並べられているんです。 その人達が、『痛いよ、痛いよ、助けてください、水をください、お母さん。』と叫び、浴衣を着たお婆さんは、『私は年寄りだから、いっそのこと、はよ殺してください。』と。 そのような叫びが、病院のコンクリートの壁に反響して、大きなうなり声になっていました。 医師・看護婦さんも、沢山怪我をされて、人手が足りません。 …日赤の車寄せには、大きな丸い花壇がありました。 いつもはそれが青々と茂っていたのに、その日は少年の死体が、丸太ん棒を積んだように、無造作に積み重ねてありました。 あの辺で建物を壊す作業をしていて、集まって被爆したんだと思います。 栄養が足りないので、中学1年生といっても、小学校5年生位の体格でした。 あどけない顔をして、眠っているように見えました。 きっと家に帰り、お母さんに会いたかったと思いますが、誰一人親御さんに看取られずに、ひとまとめにして焼かれてしまったようです。」(河野氏)

「御幸橋の上から川面を見ると、真っ白な死体が、上を向いたり下を向いたりして、沢山波に漂っていました。

…爆心地近くで、1台の電車を何気なく見ると、中に黒いものがぶら下がっていました。

何だろうかと思って見ると、吊革(つりかわ)を持った腕が体からちぎれて、腕だけ残って炭のようになっているんです。

人間の姿がないのにね。

電車の中に、腕ばかりぶら下がっていたのです。

「御幸橋の上から川面を見ると、真っ白な死体が、上を向いたり下を向いたりして、沢山波に漂っていました。

…爆心地近くで、1台の電車を何気なく見ると、中に黒いものがぶら下がっていました。

何だろうかと思って見ると、吊革(つりかわ)を持った腕が体からちぎれて、腕だけ残って炭のようになっているんです。

人間の姿がないのにね。

電車の中に、腕ばかりぶら下がっていたのです。

…福屋デパートの前に兵隊さんたちがしゃがみ込んでいました。

この兵隊さんたちは、血も流していないし、洋服も汚れていません。

不思議でしたが、後から考えると、放射線を浴びて、亡くなっていったんだと思います。」(河野氏)

…福屋デパートの前に兵隊さんたちがしゃがみ込んでいました。

この兵隊さんたちは、血も流していないし、洋服も汚れていません。

不思議でしたが、後から考えると、放射線を浴びて、亡くなっていったんだと思います。」(河野氏)

最後に、瑠璃平和センター長が、「原爆により、一瞬のうちに街全体が崩壊し、そこに暮らしていた市民の多くが本当にひどい死を迎えました。

広島の街には死体がうずたかく積まれ、沢山の市民が、体を焼かれ、大けがをし、それでも家族を求めて自宅に帰ろうと、幽霊のように彷徨(さまよ)いました。

残念ながら帰宅後、多くの方が命を失いました。

放射線は、直後の急性期障害に加え、80年後の今日に至るまで、白血病やがんなどにより、身体的・精神的痛みを与え続けています。

これらは、全て現実に起こったことです。

…私たちが伝えたいことは、人間が今後も命を紡いでいくためには、このような結末があってはならないということです。

人間と核兵器は相容れることはできません。

私たちが何を失っても、一番失ってはいけないのは命であり、この命を守り続けるために今何ができるかを考えてほしいと思います。

そして、被爆者のお話を思い出すときに、どうか自分のお顔を、自分の愛する人のお顔を重ねて、だから核兵器は非人道的なのだ、私は愛する人を守りたいから核兵器は許してはいけないと考えていただければ幸いです。」と締めくくった。

最後に、瑠璃平和センター長が、「原爆により、一瞬のうちに街全体が崩壊し、そこに暮らしていた市民の多くが本当にひどい死を迎えました。

広島の街には死体がうずたかく積まれ、沢山の市民が、体を焼かれ、大けがをし、それでも家族を求めて自宅に帰ろうと、幽霊のように彷徨(さまよ)いました。

残念ながら帰宅後、多くの方が命を失いました。

放射線は、直後の急性期障害に加え、80年後の今日に至るまで、白血病やがんなどにより、身体的・精神的痛みを与え続けています。

これらは、全て現実に起こったことです。

…私たちが伝えたいことは、人間が今後も命を紡いでいくためには、このような結末があってはならないということです。

人間と核兵器は相容れることはできません。

私たちが何を失っても、一番失ってはいけないのは命であり、この命を守り続けるために今何ができるかを考えてほしいと思います。

そして、被爆者のお話を思い出すときに、どうか自分のお顔を、自分の愛する人のお顔を重ねて、だから核兵器は非人道的なのだ、私は愛する人を守りたいから核兵器は許してはいけないと考えていただければ幸いです。」と締めくくった。

第2部のパネル・ディスカッションでは、中村桂子(なかむら けいこ)氏(長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)准教授)による司会の下、中満泉(なかみつ いずみ)国際連合事務次長(軍縮担当上級代表)、アレクサンダー・クメント オーストリア外務省軍縮・軍備管理・不拡散局長/大使、メリッサ・パーク核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)事務局長、黒澤満(くろさわ みつる)大阪大学名誉教授、カシット・ピロム平和首長会議スペシャルアドバイザー/元タイ外務大臣、谷史郎(たに しろう)当センター副理事長(平和首長会議副事務総長)が登壇し、「人道イニシアティブ」を今後もあらゆる核軍縮の議論の中心に据えるべき重要性、そのためにヒロシマが果たしていくべき役割等について議論を行っていただきました。

第2部のパネル・ディスカッションでは、中村桂子(なかむら けいこ)氏(長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)准教授)による司会の下、中満泉(なかみつ いずみ)国際連合事務次長(軍縮担当上級代表)、アレクサンダー・クメント オーストリア外務省軍縮・軍備管理・不拡散局長/大使、メリッサ・パーク核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)事務局長、黒澤満(くろさわ みつる)大阪大学名誉教授、カシット・ピロム平和首長会議スペシャルアドバイザー/元タイ外務大臣、谷史郎(たに しろう)当センター副理事長(平和首長会議副事務総長)が登壇し、「人道イニシアティブ」を今後もあらゆる核軍縮の議論の中心に据えるべき重要性、そのためにヒロシマが果たしていくべき役割等について議論を行っていただきました。

冒頭、クメント大使から、次のような問題提起がありました。

冒頭、クメント大使から、次のような問題提起がありました。

「人道イニシアティブの本質は、これまでのようなきれいごとの抽象的な外交の議論から、核兵器が一旦使用されたらどうなるのかという現実的・具体的な内容に着目するよう、観点を変えることにあります。 核兵器の影響は地球上のあらゆる人間・生命に及ぶため、一国の安全保障の観点からしか見ないのは馬鹿げているのであって、人類全体にとってどういう意味があるのかという、地球の安全保障的な見方をしなければならないということです。」

「そのための議論の内容として一番いいのは、科学的エビデンスの研究であり、また、被爆者の証言などの人間の経験です。 それによって、人類にとっての正当な懸念を示すことができるからです。 そして、科学的な研究は学術的で抽象的なものになるおそれがあることを考えると、科学・研究は、被爆者の本物の経験に基づくストーリーがあって初めて機能すると思います。」

「平和が訪れるのを待つほど、私たちには余裕はありません。 今こそ前進していかなければなりません。 核兵器の問題を変えていくためには、議論の進め方も変えていく必要があります。 すなわち、単に安全保障の専門家間の議論ではなく、より広く、国際的に、また、市民社会を含め、社会全体として議論をしていかなければなりません。 核兵器は人類に、非常に大きく、また幅広い影響を及ぼすからです。 これに対し、核兵器国は、安全保障の専門家の議論にとどめたいと考えています。 このような社会全体の幅広い議論を戦略的に引き起こしていくことが、核兵器国に強い影響を与える最も確かな方法だと思います。」

「核兵器を本当に知るということは、使用された場合の壊滅性を知ることを意味します。 私も、『この壊滅的な結末を深く知れば知るほど、核廃絶の必然性がより明確になる。』と強く思います。 人間として向き合いたくないことではありますが、これは核兵器を考えるに当たって必ず認識しなければならない事実です。」

「私は平和首長会議の支持者です。 様々なプログラムを通じ市民意識の向上を図るとともに、市民レベルから、国の政策に影響を与えていっていただきたいと思います。 特に、核兵器の壊滅性への認識を市民レベルで広めていくという平和首長会議の戦略は大変意義深いと思います。 …そのような平和構築の取組を進める、広島市および平和首長会議のこれまでの、そして今後の役割に敬意を表したいと思います。」

続いて、谷副理事長が、「人道イニシアティブ」を支えるためにヒロシマが果たすべき役割について、次の4つの観点から説明し、パネル参加者の意見を求めました。

続いて、谷副理事長が、「人道イニシアティブ」を支えるためにヒロシマが果たすべき役割について、次の4つの観点から説明し、パネル参加者の意見を求めました。

この4点に関し、中満事務次長からは、以下の発言がありました。

「国連は、『人道イニシアティブ』のアプローチを、とても大切に考えています。

2010年位から『人道イニシアティブ』が提唱され、いくつかの国際会議を経て、TPNWにつながりました。

その課程で、『人道イニシアティブ』は3つの貢献を果たしました。

第1に、核軍縮の議論の枠組みを変えたということです。

これまでは国家を中心とした安全保障の議論でしたが、この非人道的兵器が人類にもたらす影響という、人間が議論の中心となってきました。

第2に、エビデンス・ベースの、人に対する影響が中心的なテーマとなりました。

このデータに基づく議論は核軍縮の議論に大きな影響を与えましたし、これからさらに発展していくと思います。

第3に、核兵器が、単に核保有国の問題ではなく、グローバルに影響を及ぼすことを誰もが理解できるようになったことです。

人類の生存に関わる影響があるということをです。

特に地政学的な対立が高まっている今、人類への危険という認識は非常に重要なものとなります。」

この4点に関し、中満事務次長からは、以下の発言がありました。

「国連は、『人道イニシアティブ』のアプローチを、とても大切に考えています。

2010年位から『人道イニシアティブ』が提唱され、いくつかの国際会議を経て、TPNWにつながりました。

その課程で、『人道イニシアティブ』は3つの貢献を果たしました。

第1に、核軍縮の議論の枠組みを変えたということです。

これまでは国家を中心とした安全保障の議論でしたが、この非人道的兵器が人類にもたらす影響という、人間が議論の中心となってきました。

第2に、エビデンス・ベースの、人に対する影響が中心的なテーマとなりました。

このデータに基づく議論は核軍縮の議論に大きな影響を与えましたし、これからさらに発展していくと思います。

第3に、核兵器が、単に核保有国の問題ではなく、グローバルに影響を及ぼすことを誰もが理解できるようになったことです。

人類の生存に関わる影響があるということをです。

特に地政学的な対立が高まっている今、人類への危険という認識は非常に重要なものとなります。」

「『人道イニシアティブ』は、TPNWはもとより、国連総会にも関わってきます。 その意味で、私たち皆が『人道イニシアティブ』を育んでいかなければならないと思います。 これは私たちの助けになるからです。」

「国連事務総長は、平和首長会議代表団がニューヨークを訪問するたびに必ず面会をしています。 都市は市民と近い関係にあり、様々な面で直接的な影響があります。 このため、都市は、共存や寛容の精神、暴力による人類に対しての影響を中心に据えて考えます。 だからこそ、都市の役割は非常に重要です。 国連は、国家による組織で、市民社会や地方自治体の役割を軽く見てしまう傾向にありますが、やはり都市は極めて重要な平和の推進役です。 私たちには市民社会の貢献が必要です。 政府間協議においても、そのような様々な視点を盛り込むことは、大きな貢献になると思います。」

「平和首長会議、広島・長崎は、既に非常に重要な国連のパートナーです。 今後も、教育の推進などの面で連携を図っていきたいと思います。 また、被爆者の証言も、国連の討議の中で、大きな役割を果たしています。」

「『ヒロシマの心』は唯一無二のもので、他にはない貢献ができていると思います。 資料館を訪れる外国人は、ヒロシマが復讐(ふくしゅう)の道を選ぶのでなく、平和の推進を重視していることに感銘を受けています。 『ヒロシマの心』とは、他の人に同じ苦しみを味わわせないという、寛容の精神、より平和な道を選ぶ姿勢であり、実体験に根差した、国際社会に対する大変重要なメッセージです。 平和や安定は、恐怖や、支配、力のもとでは築けません。 持続可能な安全保障は、様々な違いを乗り越え、相互理解を育み、皆で取り組むことにより達成されます。 違いに拘るのではなく、人間に共通する普遍的価値に注目すること、それが『ヒロシマの心』だと思います。 そして、それが世界に感銘を及ぼしています。 広島と長崎は、共感と対話、人と人との繋がりから平和を構築できるという、力強いメッセージを世界に送り続けています。」

パーク事務局長からは、以下の発言がありました。

パーク事務局長からは、以下の発言がありました。

「被爆者の方々は核兵器の現実を世界に知らせるため、幾度となく自らの体験を語ってこられています。 彼らこそが真の核兵器の専門家であり、核兵器禁止条約は、まさに彼らの努力の成果でもあります。 その活動が認められ、昨年日本被団協はノーベル平和賞を受賞されました。」

「ICANは広島・長崎と協力して、核兵器が子供たちに与える特異かつ過大な被害について世界に伝える活動を行ってきました。 彼らの経験を共有することで、核兵器がもたらす脅威に世界中の人々が気づき、誰もが同じ悪夢をたどらないようにしたいと願っています。」

ピロム平和首長会議スペシャルアドバイザーからは、以下の発言がありました。

ピロム平和首長会議スペシャルアドバイザーからは、以下の発言がありました。

「広島・長崎のリーダーシップの下、都市が協力して取り組んでいます。 これは是非続けていってください。 核兵器が一般の市民への脅威にならないように、人のレベル、また地域社会のレベルで取り組むべきです。 また、国連と協力しながら取組を進めることもできると思います。 そうすれば、核兵器が危険であるという認識が若い人たちに浸透していくと思います。」

黒澤名誉教授からは、以下の発言がありました。

黒澤名誉教授からは、以下の発言がありました。

「若い人たちは、皆広島・長崎で平和学習をすべきだと思います。 その際、資料館は、非常に重要な貢献をしてくれます。 大学でも、平和学習を行うべきで、核廃絶を目指した研究も必要です。」

「今、メイン・アクターは国家で、特に核保有国は大きな力を持っています。 これに対し、国連、NGO、そして都市といったプレイヤーがもっと力をつけて、声を上げていくことが必要だと思います。 国というのはただ力を求めるものであり、私たちは安全と安定を求めています。 その根底にあるのは人道主義です。 このような考えを、長期的に、国連と、国以外の主体とが活発に動いて、前進させていく必要があります。」

最後に、谷副理事長から、以上の貴重な議論を踏まえて、国際社会と連携しながら、ヒロシマの取組をさらに積極的に進めていきたい旨発言し、パネル・ディスカッションは終結しました。

「人道イニシアティブ」は、まさに谷本氏が指摘された「思想的理念」に該当するものと考えられます。 これは、国家安全保障や核抑止の議論を超えて、「核兵器が人類を滅ぼしかねないことを理由に、その廃絶の必然性を訴える」理念であり、180を超える国家からの是認を受け、2021年発効の核兵器禁止条約(TPNW)の最大の根拠となっています。

8月6日、ヒロシマの被爆体験に基づき、「人道イニシアティブ」の根拠となっている「壊滅的な人道的結末」に具体的な内実を与えるとともに、「人道イニシアティブ」を力強く支えていくことを広く発信するために、被爆者や世界の第一人者の方々にお集まりいただき、被爆80周年特別国際シンポジウムを開催しました。

当日は、平和記念式典に参列した各国駐日大使等(27か国40名)や、平和首長会議総会参加都市の首長、国際未来会議参加者等将来の活躍が期待される若い世代など約200名が参加しました。

【第1部 被爆者セッション】

第1部の被爆者セッションでは、まず、約20分間の映像「人類の破滅に内実を与える広島の原爆体験」(被爆者4名(高蔵信子(たかくら あきこ)さん、高橋昭博(たかはし あきひろ)さん、松重美人(まつしげ よしと)さん、新井俊一郎(あらい しゅんいちろう)さん)が証言)を上映し、その後、ファンデルドゥース瑠璃(るり)広島大学平和センター長・大学院人間社会科学研究科准教授による司会の下、被爆者の笠岡貞江(かさおか さだえ)さん、梶本淑子(かじもと よしこ)さん、河野キヨ美(こうの きよみ)さんの3名が登壇し、合計7名の被爆者の証言を基に、核兵器がいかにして人類を壊滅に導くのか(核兵器使用の壊滅的な人道的結末)を検証しました。

具体的な内容は以下のとおりです。

【熱線による被害】

「(爆心地付近で被爆し、直後に)建物の外に出ました。

練兵場の方へ逃げようとしましたが一面火の海でした。

一面火の海です。

銀行の裏のお寺もつぶれて燃えていました。」(高蔵氏)

燃えるヒロシマの街と電車

(作者:高原良雄/提供:広島平和記念資料館)

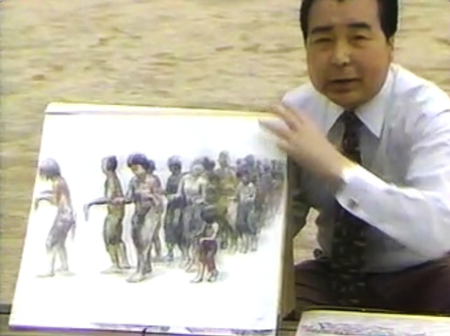

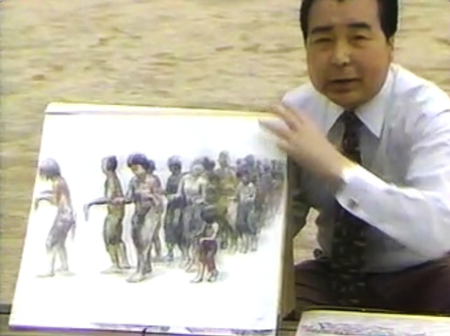

逃げてくる被爆者の列

(証言者:高橋 昭博/公益財団法人広島平和文化センター制作、広島平和記念資料館所蔵)

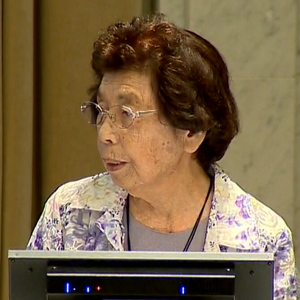

梶本淑子氏

…街の中は死体でいっぱいでした。 死体を踏まないように歩くんですが、皮をぶら下げたまま死んでいるので、仕方なくヌルヌルとした皮を踏んだことをはっきり覚えています。 今もあの感触を忘れることはありません。 道には、目が飛び出ている人、内蔵の流れている人、肉片が転がっていたり、血の匂いやら、それはそれは地獄です。」(梶本氏)

「御幸橋の西詰めには警察の派出所があって、二人の警官が、火傷した人に食用油を塗っていました。 そこにいる人のほとんどが、中学1年生、2年生の子どもたちなのです。 彼らは建物疎開中に外でまともに熱線を受けたのです。 体のいたるところ、背中、顔、肩、腕にボールのような火ぶくれが出来ていました。 それが破れて、皮膚がボロ布のようにぶら下がっていました。 中には、裸足で火の上を走ったのでしょう。 足の裏まで焼けている子もいました。

…なかなかシャッターをきれませんでした。 20分ほど躊躇(ちゅうちょ)しましたが、ようやく1枚写して、4~5メートル近づいて2枚目を撮りました。 今でもはっきり、あの地獄を覚えています。」(松重氏)

御幸橋西の写真

(撮影者:松重美人/中国新聞社所有、日本写真保存センター所蔵)

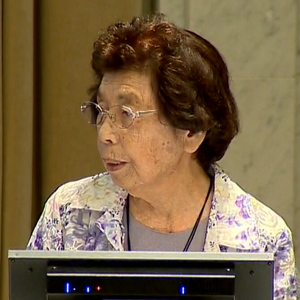

笠岡貞江氏

…父は、行方不明の母と幼い私たちのことを心配しながら、8月8日の夜に息を引き取りました。」(笠岡氏)

「本当に、おとうさん?」

(作者:小川 美波/提供:広島平和記念資料館)

【爆風による被害】

「(中学校の校庭で)私たちはみんな、空を仰いで指差しながら、飛行機が通るのを眺めていました。

その時です。

ものすごい轟音(ごうおん)がして、あたり一面真っ暗闇になりました。

一寸先すら見えないという状況になったんです。

その時私自身はすでに爆風で吹き飛ばされていました。

…明るくなってから気づいたのですが、10メートルくらい後方に吹き飛ばされていました。

友人たちもみんな吹き飛ばされて、校庭のあちこちに倒れていました。

学校も近所の家も崩れて、遠くを見ても広島の町が一切無くなったという感じでした。」(高橋氏)「(潰れた建物の下からなんとか外に出ると)広島の街はぺちゃんこに潰れていました。 あれほど熱かった太陽もありません。 暗くて、静かで、魚が腐ったような異様な匂いがしていました。 (建物の下から)出てきた友達が5、6人いましたが、髪は逆立ち、体中が真っ黒で、頭から血を流している者、腕の肉がちぎれて皮がぶら下がっている者、足の肉が取れて骨が見えている者。 白いユニフォームは、血で染まっていました。 みんな半狂乱でした。 私の下敷きになっていた友達が一番ひどい怪我で、腕がブラブラ、皮一枚で繋(つな)がって、骨が見えて、それはかわいそうで見るのが怖いようでした。」(梶本氏)

「(8月6日は)休んで家におりました。 (原爆が投下された瞬間、)窓の外が一面真っ赤に、いや、日の出の太陽にオレンジ色を混ぜたように綺麗(きれい)な色でした。 その瞬間です。 ドーンと大きな音がしたと同時に、ガラスが割れて粉々になった破片が私の方に飛んできたんです。 爆風のものすごい圧力で後ろに押されて、一瞬私は気を失いました。 …じっとしているわけにもいかんから、外に出ました。 火が付いた家が傾き、屋根瓦も壁土も散乱していました。」(笠岡氏)

【放射線による被害】

「私は8月いっぱい寝たきりで、食欲はなく、高熱が出て、歯茎から大量の出血がありました。

腕の傷は化膿(かのう)して、帰った時は蛆虫(うじむし)が湧いて、祖母が泣きながら割り箸で一つ一つ取ってくれました。

…父は、爆心地から2.5キロ離れた自宅で被爆して、火傷も怪我もなかったのに、1年半後血を吐いて、間もなく亡くなりました。

これは私を探すために、死体をひっくり返しながら、3日間焼け野原を歩いたために、残留放射線を浴びたからだと思います。

…私はその後、1999年、胃がんのため3分の2を摘出する手術を受けました。

多くの友達も癌(がん)で亡くなっています。

80年経った今でも新しい病気が出て、貧血や脳腫瘍で苦しんでいます。」(梶本氏)

新井俊一郎氏

【市内中心部の惨状】

河野キヨ美氏

「市内に入ると、そこらじゅう死体がいっぱい転がっているんです。 熱線に焼かれた人間の体は、茶褐色になって、大きく膨らんでいます。 男か女かもわかりません。 目玉が流れてゼリーのようになっていました。 舌が三角で飛び出して、角になっています。 内臓が破れて、卵焼きのような色をしています。 脳みそも流れていました。 私の一生で一番怖かった記憶です。」(河野氏)

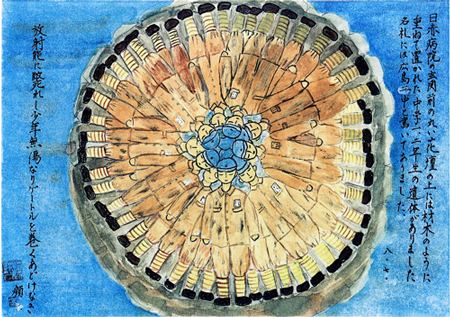

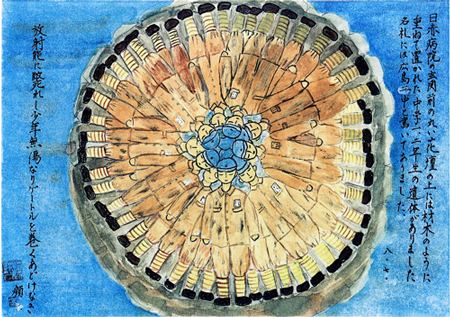

「日本赤十字病院は、爆風で窓がみんな吹き飛んで、大変なことになっていました。 あちらこちらから、血まみれの人が沢山運ばれてきます。 そして、植え込みにも、玄関にも、廊下にも、寝かされているんです。 並べられているんです。 その人達が、『痛いよ、痛いよ、助けてください、水をください、お母さん。』と叫び、浴衣を着たお婆さんは、『私は年寄りだから、いっそのこと、はよ殺してください。』と。 そのような叫びが、病院のコンクリートの壁に反響して、大きなうなり声になっていました。 医師・看護婦さんも、沢山怪我をされて、人手が足りません。 …日赤の車寄せには、大きな丸い花壇がありました。 いつもはそれが青々と茂っていたのに、その日は少年の死体が、丸太ん棒を積んだように、無造作に積み重ねてありました。 あの辺で建物を壊す作業をしていて、集まって被爆したんだと思います。 栄養が足りないので、中学1年生といっても、小学校5年生位の体格でした。 あどけない顔をして、眠っているように見えました。 きっと家に帰り、お母さんに会いたかったと思いますが、誰一人親御さんに看取られずに、ひとまとめにして焼かれてしまったようです。」(河野氏)

日赤の花壇の上の遺体

(作者:河野キヨ美/提供:広島平和記念資料館)

吊革を握ったままの腕

(作者:河野キヨ美/提供:河野キヨ美)

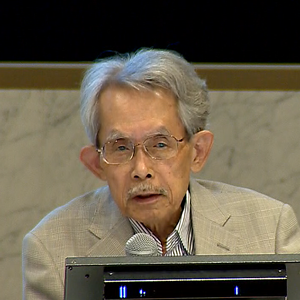

ファンデルドゥース瑠璃氏

【第2部 パネル・ディスカッション】

中村桂子氏

アレクサンダー・クメント氏

「人道イニシアティブの本質は、これまでのようなきれいごとの抽象的な外交の議論から、核兵器が一旦使用されたらどうなるのかという現実的・具体的な内容に着目するよう、観点を変えることにあります。 核兵器の影響は地球上のあらゆる人間・生命に及ぶため、一国の安全保障の観点からしか見ないのは馬鹿げているのであって、人類全体にとってどういう意味があるのかという、地球の安全保障的な見方をしなければならないということです。」

「そのための議論の内容として一番いいのは、科学的エビデンスの研究であり、また、被爆者の証言などの人間の経験です。 それによって、人類にとっての正当な懸念を示すことができるからです。 そして、科学的な研究は学術的で抽象的なものになるおそれがあることを考えると、科学・研究は、被爆者の本物の経験に基づくストーリーがあって初めて機能すると思います。」

「平和が訪れるのを待つほど、私たちには余裕はありません。 今こそ前進していかなければなりません。 核兵器の問題を変えていくためには、議論の進め方も変えていく必要があります。 すなわち、単に安全保障の専門家間の議論ではなく、より広く、国際的に、また、市民社会を含め、社会全体として議論をしていかなければなりません。 核兵器は人類に、非常に大きく、また幅広い影響を及ぼすからです。 これに対し、核兵器国は、安全保障の専門家の議論にとどめたいと考えています。 このような社会全体の幅広い議論を戦略的に引き起こしていくことが、核兵器国に強い影響を与える最も確かな方法だと思います。」

「核兵器を本当に知るということは、使用された場合の壊滅性を知ることを意味します。 私も、『この壊滅的な結末を深く知れば知るほど、核廃絶の必然性がより明確になる。』と強く思います。 人間として向き合いたくないことではありますが、これは核兵器を考えるに当たって必ず認識しなければならない事実です。」

「私は平和首長会議の支持者です。 様々なプログラムを通じ市民意識の向上を図るとともに、市民レベルから、国の政策に影響を与えていっていただきたいと思います。 特に、核兵器の壊滅性への認識を市民レベルで広めていくという平和首長会議の戦略は大変意義深いと思います。 …そのような平和構築の取組を進める、広島市および平和首長会議のこれまでの、そして今後の役割に敬意を表したいと思います。」

谷史郎氏

1 「人道イニシアティブ」の理念に内実を付与

- 第一部の被爆者セッションでお示ししたとおり、核兵器使用の「壊滅的な人道的結末」の具体的な内容を、被爆地の経験に基づき、伝えることである。 この壊滅性についての理解が深まれば深まるほど、核兵器廃絶の必然性への確信は高まるものと考える。

- 2026年4月、資料館で非人道性・壊滅性に関する新展示を開始する。 また、イメージ映像のウエブ展開や、海外原爆・平和展の強化を図る。

2 平和を愛する諸都市・市民との連帯

- 市民の命を守る使命を有する都市は、必然的に平和を希求する存在となりうる。 戦争が起これば被害を受けるのは都市であり、市民であるし、その被害を記憶し、平和への願いを承継していくのも都市である。

- 国内外の多くの都市は、平和を象徴する都市ヒロシマの活動に共感し、ともに連帯して平和を求めていく意志を示している。

- このような中、広島市長が会長を務める平和首長会議は、166か国・地域の約8,500都市が加盟する世界最大規模の自治体平和ネットワークとなっている。

- 国家間の疑心暗鬼が強い今こそ、国家主義を乗り越えて、人間を中心に据える「人道イニシアティブ」の考え方を、国際社会の共通基盤としていかなければならない。 平和を愛する諸都市(平和首長会議)は、市民本位の立場に立って、この基盤づくりの努力をボトムアップで行っていかなければならない。

3 若い世代への平和学習の拠点

- ヒロシマは、資料館の展示物や原爆ドームなどの保存に努めてきた。 「原爆投下のリアリティ」を感じ取ることは、平和を大切にする意識の獲得につながり、平和学習の極めて重要な出発点となるため、ヒロシマは、今後とも若い世代への平和学習の拠点としての役割を果たす考えである。

- その中で、核兵器の非人道性・壊滅性への理解を広く求めていく。

- このような文脈の中、2028年4月、資料館で平和学習のための新展示を予定している。

4 「平和を願うヒロシマの心」の伝達

- 被爆者の「こんな思いは他の誰にもさせたくない」という思いは、深い悲しみや憎しみを乗り越えて、専ら利他主義、寛容の精神に立って、平和を追求する立場を示めしている。 ヒロシマの平和活動の原点となっている考え方である。

- これは、犠牲者の死に意味を与えるという点で、人間の尊厳の回復を示すものであり、人間の安全保障にもつながる。

- ヒロシマは、世界平和の礎として、また、「人道イニシアティブ」の基盤として、この精神を広めていきたいと考えている。

中満泉氏

「『人道イニシアティブ』は、TPNWはもとより、国連総会にも関わってきます。 その意味で、私たち皆が『人道イニシアティブ』を育んでいかなければならないと思います。 これは私たちの助けになるからです。」

「国連事務総長は、平和首長会議代表団がニューヨークを訪問するたびに必ず面会をしています。 都市は市民と近い関係にあり、様々な面で直接的な影響があります。 このため、都市は、共存や寛容の精神、暴力による人類に対しての影響を中心に据えて考えます。 だからこそ、都市の役割は非常に重要です。 国連は、国家による組織で、市民社会や地方自治体の役割を軽く見てしまう傾向にありますが、やはり都市は極めて重要な平和の推進役です。 私たちには市民社会の貢献が必要です。 政府間協議においても、そのような様々な視点を盛り込むことは、大きな貢献になると思います。」

「平和首長会議、広島・長崎は、既に非常に重要な国連のパートナーです。 今後も、教育の推進などの面で連携を図っていきたいと思います。 また、被爆者の証言も、国連の討議の中で、大きな役割を果たしています。」

「『ヒロシマの心』は唯一無二のもので、他にはない貢献ができていると思います。 資料館を訪れる外国人は、ヒロシマが復讐(ふくしゅう)の道を選ぶのでなく、平和の推進を重視していることに感銘を受けています。 『ヒロシマの心』とは、他の人に同じ苦しみを味わわせないという、寛容の精神、より平和な道を選ぶ姿勢であり、実体験に根差した、国際社会に対する大変重要なメッセージです。 平和や安定は、恐怖や、支配、力のもとでは築けません。 持続可能な安全保障は、様々な違いを乗り越え、相互理解を育み、皆で取り組むことにより達成されます。 違いに拘るのではなく、人間に共通する普遍的価値に注目すること、それが『ヒロシマの心』だと思います。 そして、それが世界に感銘を及ぼしています。 広島と長崎は、共感と対話、人と人との繋がりから平和を構築できるという、力強いメッセージを世界に送り続けています。」

メリッサ・パーク氏

「被爆者の方々は核兵器の現実を世界に知らせるため、幾度となく自らの体験を語ってこられています。 彼らこそが真の核兵器の専門家であり、核兵器禁止条約は、まさに彼らの努力の成果でもあります。 その活動が認められ、昨年日本被団協はノーベル平和賞を受賞されました。」

「ICANは広島・長崎と協力して、核兵器が子供たちに与える特異かつ過大な被害について世界に伝える活動を行ってきました。 彼らの経験を共有することで、核兵器がもたらす脅威に世界中の人々が気づき、誰もが同じ悪夢をたどらないようにしたいと願っています。」

カシット・ピロム氏

「広島・長崎のリーダーシップの下、都市が協力して取り組んでいます。 これは是非続けていってください。 核兵器が一般の市民への脅威にならないように、人のレベル、また地域社会のレベルで取り組むべきです。 また、国連と協力しながら取組を進めることもできると思います。 そうすれば、核兵器が危険であるという認識が若い人たちに浸透していくと思います。」

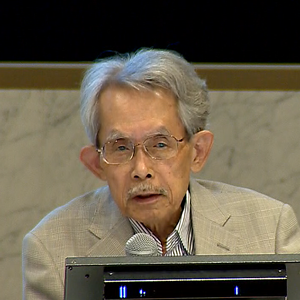

黒澤満氏

「若い人たちは、皆広島・長崎で平和学習をすべきだと思います。 その際、資料館は、非常に重要な貢献をしてくれます。 大学でも、平和学習を行うべきで、核廃絶を目指した研究も必要です。」

「今、メイン・アクターは国家で、特に核保有国は大きな力を持っています。 これに対し、国連、NGO、そして都市といったプレイヤーがもっと力をつけて、声を上げていくことが必要だと思います。 国というのはただ力を求めるものであり、私たちは安全と安定を求めています。 その根底にあるのは人道主義です。 このような考えを、長期的に、国連と、国以外の主体とが活発に動いて、前進させていく必要があります。」

最後に、谷副理事長から、以上の貴重な議論を踏まえて、国際社会と連携しながら、ヒロシマの取組をさらに積極的に進めていきたい旨発言し、パネル・ディスカッションは終結しました。

(平和文化企画課)